Почти триллион тенге или три миллиарда долларов на СХ субсидии

Ну что, продолжим комплексный разбор аграрной отрасли, ее гениальных провалов и фантастической бездарности в управлении.

И сегодня у нас сладенькое - субсидии.

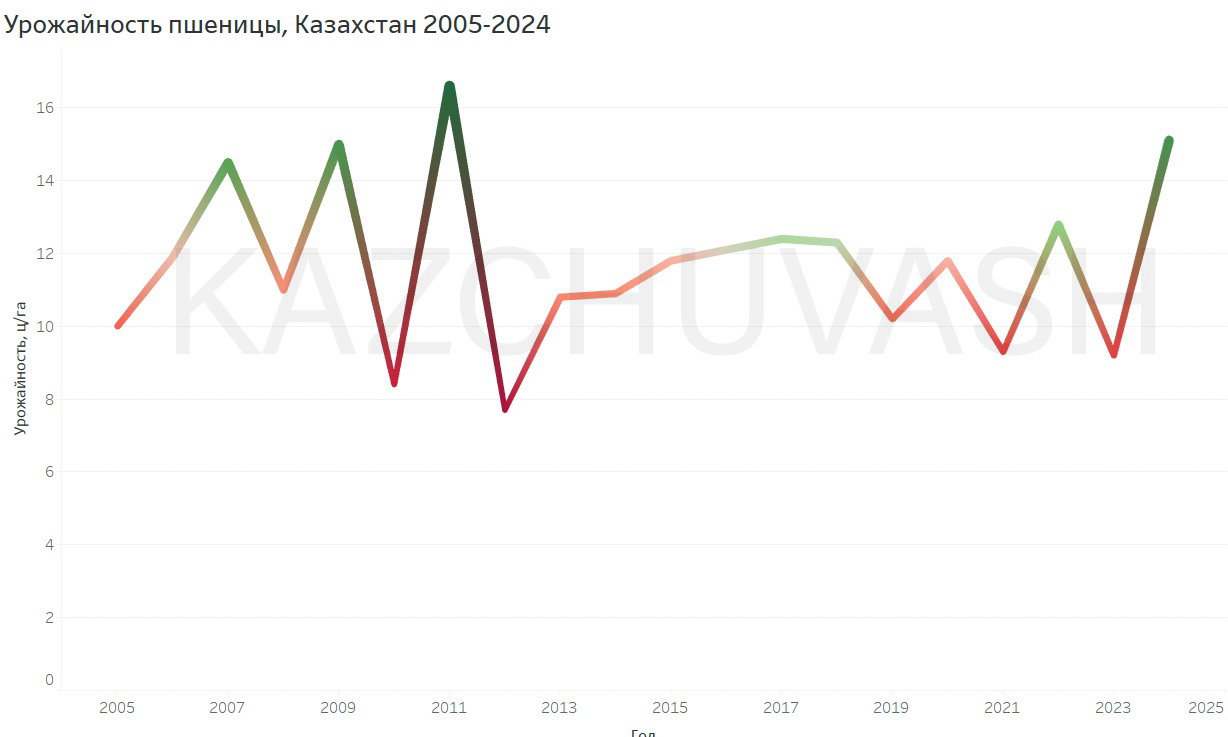

Сельское хозяйство Казахстана уже много лет остаётся крупнейшим получателем государственных субсидий. Только в 2023 году на поддержку агропромышленного комплекса было выделено 500 млрд тенге, из которых 318,1 млрд тенге направлено на растениеводство и финансовые инструменты. Однако главная проблема заключается в том, что при таких огромных вложениях урожайность остаётся крайне нестабильной, а эффект от субсидий вызывает сомнения.

Хроника провалов: закидаем проблему деньгами

Если взглянуть на цифры, динамика субсидирования растениеводства действительно впечатляет: с 2011 по 2023 на субсидии в растениеводстве было выделено 952,9 млрд тенге, или в пересчете по разным курсам разных периодов - $2,94 млрд.

Эти цифры показывают, что государственные расходы на растениеводство увеличиваются многократно. Однако пропорционального роста урожайности не наблюдается.

По рейтингу урожайности мы где-то между Анголой и Камеруном

Анализируя мировые показатели урожайности пшеницы, становится очевидно, что Казахстан серьёзно отстаёт от ведущих аграрных стран. В то время как Нидерланды (93,9 ц/га), Бельгия (90,6 ц/га) и Великобритания (85,9 ц/га) демонстрируют передовые показатели. Казахстан же, с урожайностью 12,7 ц/га застрял где-то между Анголой (8,8 ц/га) и Камеруном (13,1 ц/га). Это далеко не та позиция, которую можно назвать достойной для страны с огромными сельскохозяйственными угодьями.

Вместо того, чтобы постепенно повышать свою конкурентоспособность в мировой агроиндустрии, Казахстан продолжает оставаться в группе стран с низкой продуктивностью пшеницы. Это результат многолетнего отсутствия системных реформ и отсутствия реальной стратегии адаптации к климатическим изменениям.

При текущей ситуации Казахстан рискует окончательно закрепиться в категории аграрных аутсайдеров, несмотря на миллиарды тенге, ежегодно выделяемые на поддержку отрасли.

Колхоз «30 лет без стратегии»

За три десятилетия независимости можно было хотя бы заметить, что сельское хозяйство у нас зависит от климата чуть больше, чем хотелось бы. Но вместо осмысления и планирования - вечный ритуал удивления. То засуха, то ливни, то ветер подул не с той стороны, то цены нет, то сглазили, то бабка отшептала. И каждый год Минсельхоз смотрит на небо, как будто это всё впервые.

У МСХ реакция на такие ситуации стандартная: кризис - дотации крупным аграраиям, наводнение - субсидии крупным и средним, засуха – “усиление мер” по поддержке крупных, мелких и средних.

Но не стратегия. Не система. Не попытка адаптироваться. Просто латание дыр.

В итоге фермеры привыкают не искать путь для улучшения эффективности, а думают как надежнее можно выклянчить поддержку. Урожаи нестабильны, продовольственная безопасность держится на честном слове и внешней конъюнктуре.

Следующая неурожайная волна - это не “вдруг”, а “по графику”. И бить она будет больнее.

Субсидии сгорели, урожая нет - сеем дальше!

Типичное развитие сельского хозяйства по-казахстански: расширить посевы, неважно где и что сеять, главное чтобы в отчётах было кросивое.

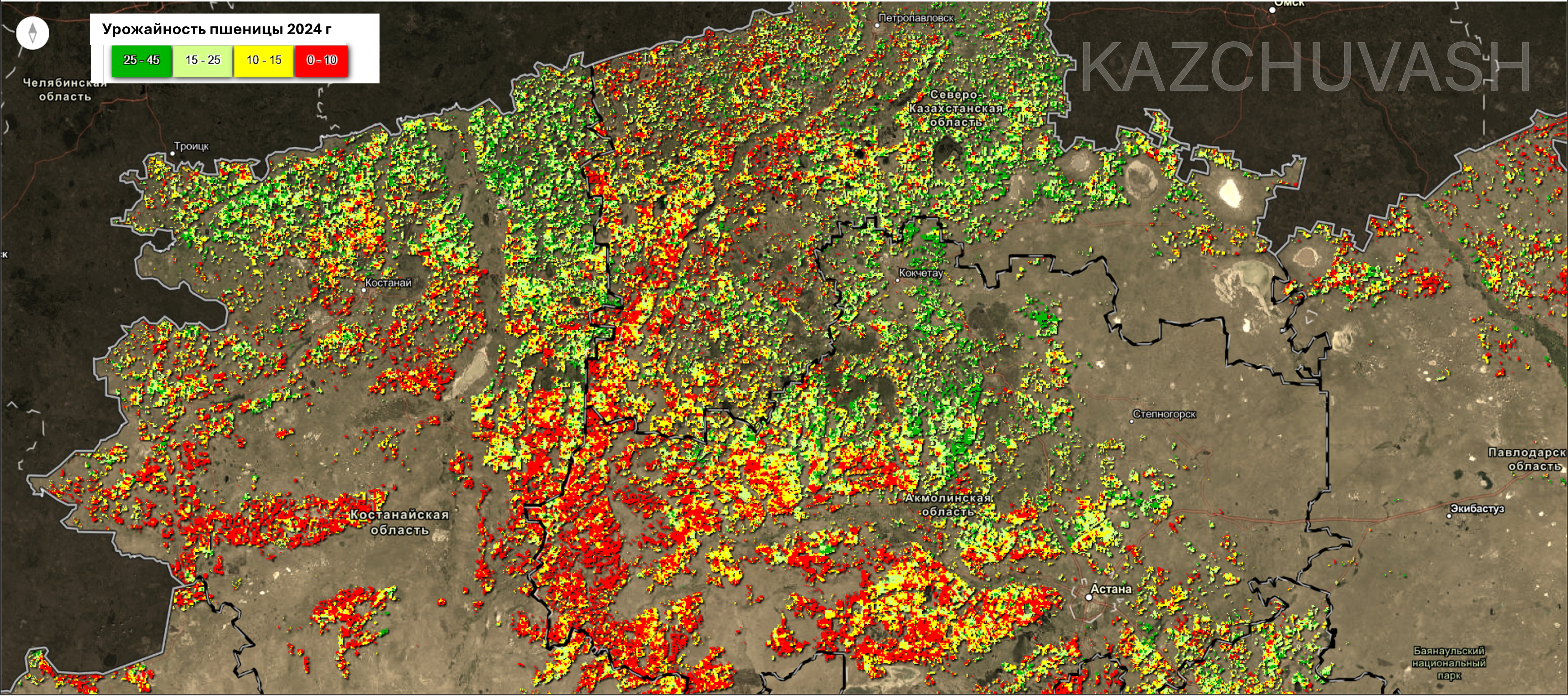

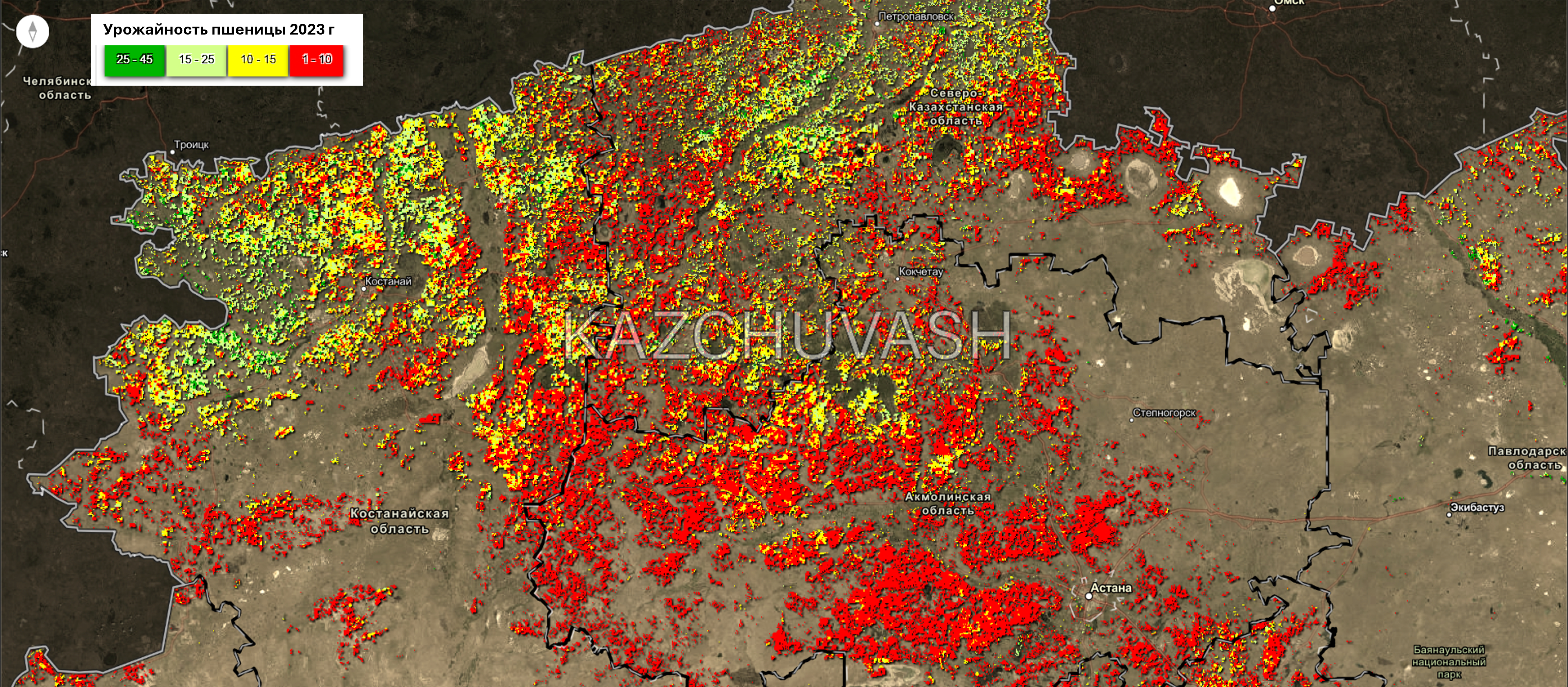

Вот, например, карты урожайности за 2023 и 2024 годы. Если вы любите красный цвет — они вам понравятся. Как и я говорил ранее, при анализе и оценке урожая, прошлый 2024 году не являлся индикативным из-за наводнения.

А вот 2023 - вполне. Почти вся страна ниже 10 центнеров с гектара. Красиво, но бесполезно.

Пшеницу продолжают сажать в регионах с хронической засухой, там где гумуса почти нет, а местами где осадков меньше, чем мозгов идей у чиновников.

Экономика? Нет, не слышали.

Деньги улетают в пыль, почва истощается фермеры становятся зависимыми от субсидий, а МСХ гордо рапортует об «увеличении поддержки сельхозпроизводителей”.

Вопрос только: зачем? Зачем каждый год спонсировать сознательно убыточное земледелие, вместо того чтобы: а) инвестировать в засухоустойчивые культуры, б) переориентировать субсидии туда, где реально растёт, в) закрыть краны тем, кто “сеет ради отчёта”.

А теперь вопрос: кому всё это выгодно? Кто так упорно тянет пшеницу туда, где она не растёт, и почему это до сих пор считается нормой? Почему при всей неэффективности отрасли, именно этот сегмент продолжают накачивать деньгами?

Вот с этого вопроса и стоило бы начать новую аграрную политику. Если, конечно, её когда-нибудь соберутся писать.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии